-

加藤 円

サイコム・ブレインズ株式会社

シニアコンサルタント

企業のグローバル人材育成を支援させていただく中で、「もっと英語力をあげないと…」「立場にふさわしい英語を使えるようにならないと…」といったお声を伺います。常に上昇志向を持つことは素晴らしいことですが、グローバルな環境において大きな責任を伴う役割を担うことや組織の先頭に立つことに躊躇したり、必要以上に自信を持てないのは、英語力の問題なのか。そんなことを考えていた時に、偶然、私自身が『I am Remarkable』というワークショップに参加する機会がありました。Googleが開催するこのワークショップでは「I am remarkable, because(私は素晴らしい。なぜなら)…」と宣言するのですが、これがなかなか出てきません。他の人の素晴らしいところは言えるのに、自分のこととなると意外と困って黙ってしまうのは私だけではないようで、参加者の多くが自尊心の低さ、自分を過小評価していることに気づいた貴重な時間でした。この体験から、日本人がグローバルな環境でもっと自信をもって最大限のパフォーマンスを発揮するためには、英語力だけではなく「ありのままの自分を肯定する感覚」つまり「自己肯定感」もひとつ重要なキーになるのではないかと思いはじめました。そこで今回は、日本人の自己肯定感が低い要因を分析し、要因に基づく効果的な「自己肯定感の高め方」について考えていきたいと思います。

俯瞰して書くことで自分軸を発見!「負の感情を持っている自分」も受け入れられるようになった

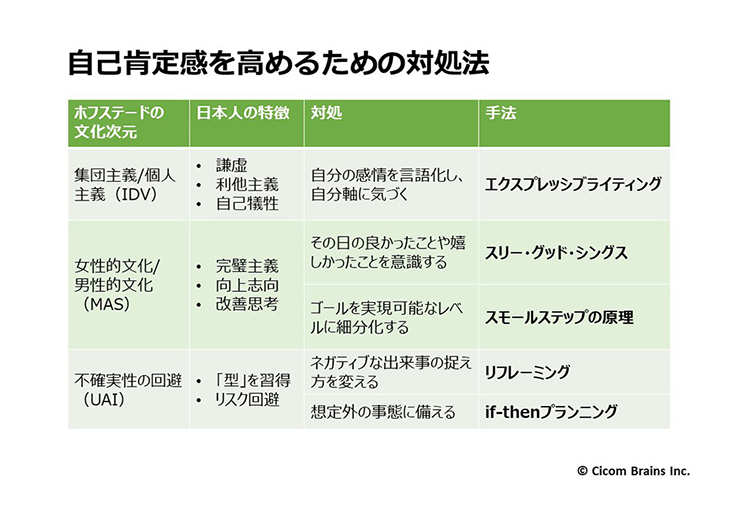

前編では、日本人の自己肯定感が諸外国と比較して低い要因をホフステードの6次元モデルを使って文化的特徴から分析してきました。後編では、日本人がグローバルな環境でさらに活躍するために必要な自己肯定感の高め方について、具体的な手法をご紹介します。

集団主義/個人主義(IDV)のパートでは、自己主張、自己決定をはばかることが自己肯定感に影響を与えているとお伝えしました。相手を中心とした意思決定をした場合、相手が思うように喜んでくれないと「自分の判断、行動を受け入れてもらえなかった」「どうして喜んでくれないの?」というイライラや負の感情を抱き、自己肯定感が下がります。「相手が喜んでくれるから」「他者からどう思われるか」ではなく、「自分がしたいから」と自分で意思決定をすることで、見返りを求める気持ちや他者評価のプレッシャーから解放され、その結果起きたことを他責にせず、納得感をもって自分で自分を評価できるようになります。

そうはいっても、仕事は「自分がしたいこと」だけでは成り立たず、時には社会や会社のルール、顧客やパートナーの要望・意向に従わざるを得ないことも多いでしょう。そんな時も、自分の本当の気持ちに完全に蓋をせず、自分個人としてどう感じているのか、自分自身に問いかけてみる機会を持って、自分で自分を理解してあげることが大切です。そのための簡単な手法として、私はアメリカの社会心理学者ジェームス・ペネベーカー博士が提唱した「エクスプレッシブライティング」を実践しています。自分を理解するためには、自分の素直な感情を言語化し、俯瞰して見てみる、そのために思ったことを紙に書いてみることが非常に効果的です。

時には恨み節のようになってしまう時もあるのですが、自分の感情を冷静に見返すことで、「あの時の自分は仕事自体ではなく、依頼のされ方に対して違和感を感じていたんだ」とか、「この仕事の、この部分にやりがいを感じていたんだ」など、意識していなかった、自分が仕事において大切にしていること、何かを判断する時に最も重要だと考える自分の軸があることに気づきます。

また、この手法を試したことで私にとってもうひとつ大きな発見だったのは、「自分をよく見せよう」とか「自分の感情をおさえよう」とする時によりストレスやネガティブな感情を抱きやすく、その結果、そういう言動をとった自分に嫌気がさしているということでした。前述の通り仕事や人間関係の構築を考えたら、自分の好きなことだけをする、ネガティブな感情は持たない、というのは不可能ですが、自分の感情を客観的に分析することで、ネガティブな感情を持つ自分も受け入れられるようになってきました。

このように、自分個人としてどう感じているのか、自分自身に問いかけてみることで自分の軸をもつことができ、その結果、起った出来事やそれに対する自分の言動に対して納得感が得られやすくなり、自己肯定感が高まります。もし、今の自分が何をしたいのかが分からない、とか、なんとなく流されて生きているように思うなど、自分軸が見えてこない時は、自己肯定感が下がっているサインです。そんな時には未来に視点を動かしてみるアプローチもお勧めです。3年後、5年後にどんな自分になっていたいのかを思い描き、未来の自分が今の自分にアドバイスをするとしたらどんなことを伝えるかを考えてみると、自ずと自分軸が見えてきます。