-

矢淵 敏幸

サイコム・ブレインズ株式会社

執行役員

私自身、ATD-ICEに参加したのは今回が初めてでした。様々なテーマによるセッションの質の高さや数の多さについて事前に聞いてはいましが、いざ現地入りしてみて、事前情報と違わない、素晴らしいカンファレンスであることがわかりました。

私はコンサルタントとして、研修など様々な形で人材育成を支援しています。せっかく時間と費用を割いて研修をするのだから、参加者の方には学習したことをなるべく定着させて欲しいと願っています。そのためには、「記憶」に直結する私たちの「脳」を知ることが重要ではないかと考え、カンファレンスの中でも特に注目される領域のひとつであるNeuro-Science、脳科学とラーニングに関するセッションに参加しました。

中でも強く印象に残ったセッションが、Dr. Britt Andreattaによる”Wired to Grow 2.0: Critical Updates in the Brain Science of Learning”です。このレポートでは、このセッションの内容をご紹介しながら、企業が行うトレーニングにおける脳科学の活用について考えたいと思います。

ラーニングの専門家が注目する、脳科学の最新の知見

Dr. Andreattaは、1998年にAndreatta Consultingを設立し、企業の人材開発を支援するとともに、Lynda.com(2015年にLinkedInが買収)にCLO(Chief Learning Officer)として参画。彼女のオンライン講座はこれまでに通算1000万回以上受講されるなど、世界的に高く評価されているラーニングの専門家です。

セッションでは、学習におけるRemember(記憶)とDo(実行)のそれぞれについて、どのような戦略(手法)が有効と考えられるのか、最近の脳科学における進歩や知見を根拠に彼女の論が展開されました。Dr. Andreattaは、脳科学の分野で得られた最近の重要な知見として、以下の5つを挙げています。

-

1.脳の検査方法の進歩

CAT/CT、fMRI、PET、MEG、EEG、NIRSなど様々な新しいツールが開発されており、脳の部位、構造、ニューロン(神経細胞)などが、より詳細に観察できるようになってきている。

-

2.創造性、クリエイティビティについてのあらたな理解

「クリエイティビティに富む状態」、あるいはいわゆる「アハ体験」と呼ばれる状態のときに、脳内のどの部位が活性化されているのかが明らかになってきている。

-

3.知能についてのあらたな見解

ハーバード大学教育大学院教授のHoward GardnerによるMI(Multiple Intelligence)理論では、我々の知能は、大きく言語、論理・数学、空間、音楽、身体、対人、内省、博物の8つに分類でき、それぞれの知能に対応する脳の部位が特定されてきている。

- 4.Remember(記憶)に関するあらたな知見

- 5.脳の操作方法と、Do(実行)に関するあらたな知見

セッションでは上記の4と5、つまり「記憶」と「実行」に関して多くの時間が割かれましたので、この後さらに詳細をお伝えしたいと思います。

Remenber(記憶)のための戦略:海馬とスキーマのはたらきを知る

Dr. Andreattaは「記憶」のための戦略として、次の3点を挙げています。

- ① スキーマ(感覚の束)を活性化させる

- ② 人との交わり、音楽、メタ認知などと結び付けて考える

- ③ 思い出す機会を設ける

この3点が意味するところを、私なりの解釈も交えながらご説明します。

① スキーマ(感覚の束)を活性化させる

あらゆる記憶は、様々な感覚が束として結合されたものであり、その束をおりなす特定の感覚のひもを引っ張れば、そのひもと結合した他の感覚、そして記憶全体がよみがえる、という特徴があるとのこと。これはスキーマ(Schemas)と呼ばれ、このスキーマを活用すると、ある感覚がきっかけとなり、記憶したことが効率よく思い出されます。

皆さんは、ある「におい」がトリガーとなって過去の記憶がよみがえる、という経験をしたことはありませんか? 私の場合、「薪が燃えるにおい」は、「親戚の披露宴」を思い出させます。その披露宴はある別荘地で行われたのですが、宴の最中に外の空気を吸いたくなり庭に出たところ、近所から暖炉か薪ストーブと思われる、薪の燃えるにおいがしたことを強く記憶しています。そのときに感じた空気の冷たさや空模様まで、今でも鮮明に記憶しています。

このスキーマのはたらきを、トレーニングに意識的に活用できないでしょうか?トレーニングを受けた後、その内容を記憶する、あるいはトレーニングでの経験を思い出す。それをこれまでより効果的に行う。そのために、五感に訴えかけるような「仕掛け」をトレーニングにふんだんに盛り込み、トレーニング後も意図的に記憶を蘇らせることができたら、非常に有意義ではないでしょうか?意識的に特定のBGM、香り、色を、記憶を刷り込みたい場面で使用するなど、様々な工夫の余地がありそうです。

② 人との交わり、音楽、メタ認知などと結び付けて考える

これも①のスキーマのはたらきに着目した戦略といえるでしょう。私自身、過去に受講者として参加したトレーニングを振り返ってみると、人との交流の機会が多いもの、あるいはトレーニング中に音楽が用いられているものは、強く印象に残っています。あるトレーニング、それは困難な状況を皆で協力して乗り越える体験が盛り込まれたものでしたが、一緒に受講した人たちは全員社外の方々ですが、今でもたまに食事をすることがあります。このような機会も記憶を呼び覚ますものです。

メタ認知についてはご存知の方も多いと思いますが、これは「メタ(高次元)のレベルで自分の思考や行動を認識すること」、もっと簡単にいうと「自分の思考や行動を客観視できること」です。これはトレーニングの領域ではすでに活用されていて、Dr. Andreattaはその具体的な例として、「内省」や「AI(Appreciative Inquiry: 組織の真価を肯定的な質問によって発見し可能性を拡張させるプロセス)」を挙げています。

③ 思い出す機会を設ける

脳科学的にいうと、「記憶」は、Short-term memory(短期記憶)とLong-term memory(長期記憶)に分類されます。短期記憶を長期記憶に置き換えるのは、私たちの脳内の「海馬」と呼ばれる部分です。Dr. Andreattaは、海馬の働きを「風景の一瞬を捉えるカメラ」と表現していましたが、この海馬のはたらきによって、秒単位や分単位の記憶である「短期記憶」(例としては、Semantic Memory:事実や概念の記憶や、Episodic Memory:出来事や体験についての記憶など)から、生涯にわたり残る「長期記憶」に変換される、と考えられています。ただし、この海馬のはたらきは、最大でもわずか20分間程度しか持続しないそうで、長時間学習しても記憶が定着しにくいのは、この「海馬」が効果的に働いていないからなのです。

より良く記憶するためには、学習内容をあまり大きなまとまりのまま学習しないことが重要なようです。「海馬」が効果的に機能する時間が20分間以上持続しないのであれば、1つのコンテンツを20分以下にする必要があります。その意味では、近年注目されている「マイクロラーニング」は、コンテンツが数分という短時間で構成されること、そして学習後の適切なタイミングで振り返りを促すために活用できることから、脳科学的には非常に合理的であるといえます。

Do(実行)のための戦略:適切な「量」の創出と「失敗」へのケア

Dr. Andreattaは、「実行」するための戦略として次の3点を挙げています。

- ① 習慣をデザインし熟達する(Design habits and develop mastery)

- ② 適切な種類と量のプラクティスを創出する(Create the right types and amount of practices)

- ③ 心理的安全を構築する(Build Psychological Safety)

「20回の反復は学びを、40~50回の反復は行動をもたらす。そして、66回繰り返せば神経経路が太くなり、より習慣化につながりやすくなる。」Dr. Andrettaはある研究者の言葉を引用しながら、「私たちの脳内では、大脳基底核と呼ばれる部位が、繰り返しの行動を習慣に落とし込み、少ないエネルギー消費で実行できるようパッケージ化し、行動を自動化する役割を担っている」と説明しました。また、「手綱核(Habenula)と呼ばれる部位は、失敗を追跡し、私たちの意思決定や行動に影響を及ぼし、心理学的反応、運動反応を抑制する。そのため、失敗をうまくケアすることが、学習と同様もしくはそれ以上に重要である」と力説していました。

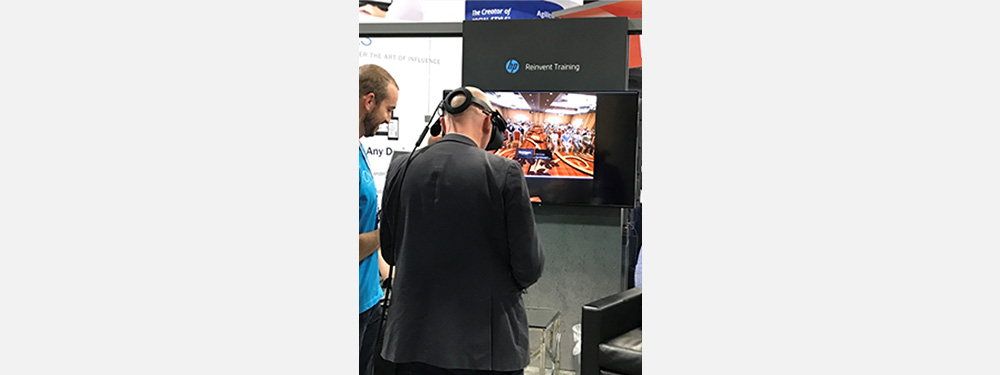

「神経回路を鍛え習慣化する」ことの例として、このセッションでは半身不随のリハビリテーションにVRを活用している事例が紹介されました。これは、脊髄損傷のため下半身不随となった患者に、VRを活用して自身のアバターを歩かせるよう、脳波をコントロールするトレーニングを実施するというものです。本当に歩いているように脳に思い込ませ、そのときの脳波を測定し、その脳波と連動して下半身を動かせるロボットを装着してトレーニングを続けたところ、ロボットなしでも患者の足が自発的に少し動くようになったのだそうです。この研究では、「バーチャル歩行をすることにより、損傷を免れたニューロン(神経細胞)と筋肉側の受容体が再び連携を始めた」と分析されています。

to make paraplegics move again

近年目覚ましい進歩を遂げているVRは、上記②の「適切な種類と量のプラクティスを創出する」という観点で考えると、トレーニングの質と量の最適化を実現するためのツールとして、劇的な変化をあらゆる教育の場にもたらすのではないかと強く予感しました。また、③の「心理的安全を構築する」という観点からも、VRは臨場感を担保しながらも「安全に失敗できる」優れたツールであるともいえます。

このセッションで紹介されたリハビリでのVR活用は、技術的には脳波の測定も含む非常に高度なものでした。企業内のトレーニングで考えた場合、テクニカルなスキルの習得を目指すトレーニング、たとえば「自社が販売する機械のメンテナンス方法を学ぶ」といったものであれば、VRの技術は現時点で導入可能なレベルにまで達しています。

一方、ヒューマンスキル系のトレーニングの場合はどうでしょうか? たとえば「アバターの部下を相手にコーチングを学ぶVR教材」があるとしたら、先に述べた「メタ認知」的な学習、部下への問いかけの言葉だけでなく、洞察、表情、態度が適切かどうかをどのように学ぶのか。これまでは研修でロールプレイなどをして、講師や周りの受講者からフィードバックをもらうことで得ていたものをVRで実現するには、AIや機械学習など周辺技術のさらなる進化が待たれるところです。

これならば安全に失敗できそう。

ちなみにこのセッションでは、「ダチョウがVRのおかげで空を飛べるようになる」という、SamsungのテレビCMも紹介されました。(もちろんこれはフィクションですが、テクノロジーで不可能を可能にする、という夢のあるストーリーではないでしょうか。)

脳科学の知見を積極的・意識的に活用する

脳科学の活用に関して、サイコム・ブレインズの企画による現地勉強会のラーニングリーダーである八木洋介氏は、「(トレーニングをデザインする立場のものとして)今後一層、脳科学の進歩により得られた知見を積極的に活用していくべき」とコメントしています。

私たちが脳で思考する以上、脳の特性を理解したうえでトレーニングを設計することで、より多くの効果を期待することができます。特にビジネスにおいては、トレーニングの目的は仕事のパフォーマンスを上げることであり、トレーニングの設計においては、求められるスキルをより効果的・効率的に習得し、トレーニング後は迅速に業務で実行できるようにすることが求められます。人材育成に携わる者のひとりとして、脳科学の進歩により明らかになってきた知見を積極的・意識的に活用し、ラーニングの可能性を追及していくべきである、と強く感じたセッションでした。