-

田村 拓

青山学院大学 社会情報学部 プロジェクト教授 / 一般社団法人 EDAS(イーダス)理事長 / ニホンゴカンパニー株式会社 代表取締役 CEO

「自分ごとSDGs研修」のススメ

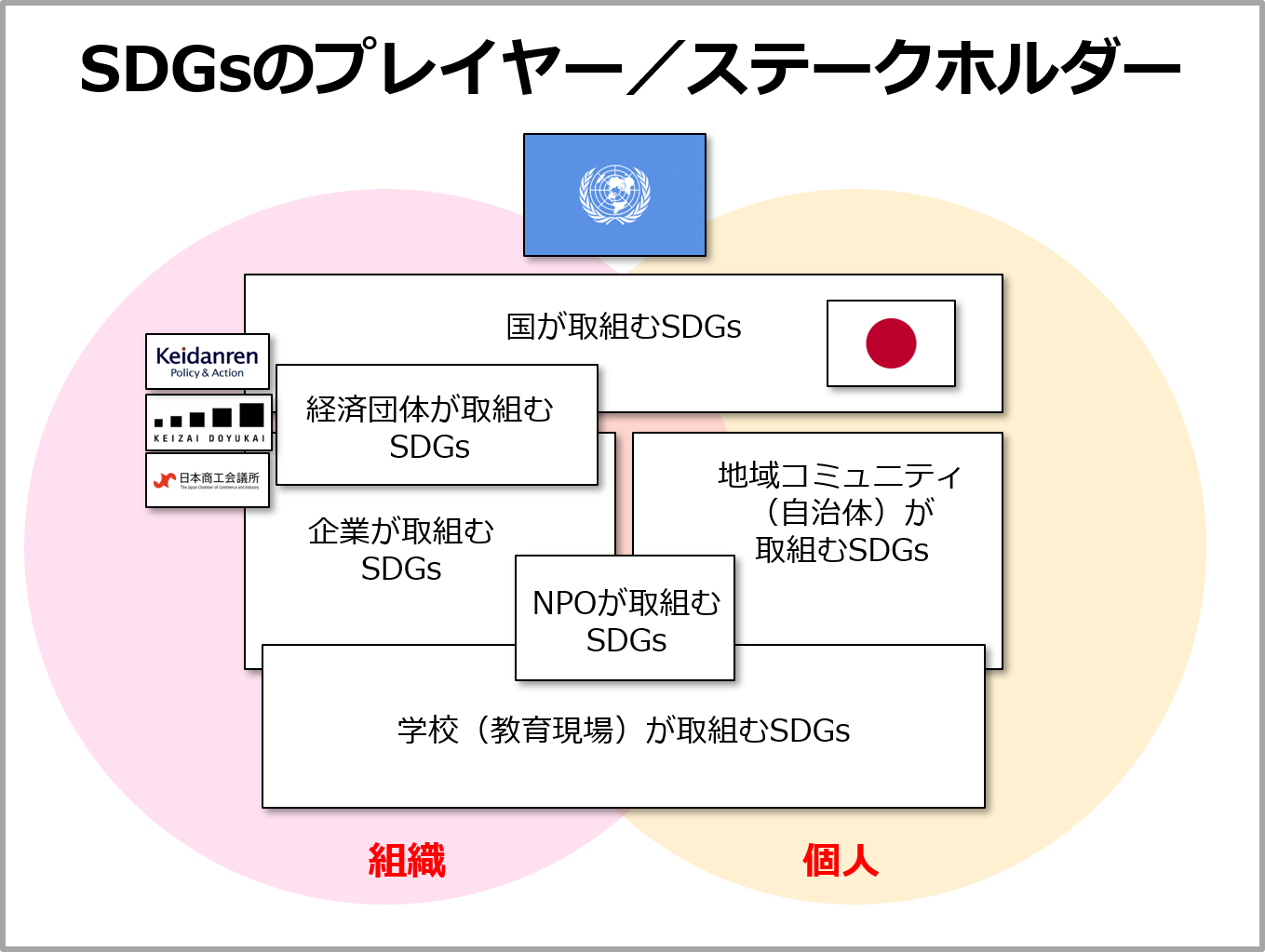

SDGsについて、企業など組織での取組みは非常に重要です。同時に、組織に所属する社員が企業活動と個人活動の両方に取り組めるように促す責務もあると思います。大人の私たちも、自らの家庭生活、すなわち日々の暮らしの中でSDGsを着実に実践し、習慣にすることに意味があります。消費者の私たちの行動が企業の商品や生産活動に反映され、結果として日本全体としての目標(ゴール)に近づく。個人の取組みは、企業のそれと併せ、SDGs達成のための車の両輪です。

そこで、私は「自分ごとSDGs研修」を提案します。社員の皆さんが具体的な「自分ごとSDGs」を考え実践する、あるいは社員の家庭でのSDGs的取組みを企業の行動の一部として取込む、というアプローチです。「自分ごとSDGs研修」では、一つひとつの行動がどれほどの成果を生むかについて数値化する、「SDGsメーター」を設計するワークショップを組み込みます。その前提として、SDGsの知識や、自分が働く会社のSDGsのマテリアリティを理解し、会社のマテリアリティを常に意識し、日常の業務の中での実践を心がけることを求めるのです。

たとえば、自宅で家族にインタビューしてフードロスについて考え、社員食堂のフードロスを低減させるための施策を考え、それを実施すればどれくらいの貢献になるか、前提条件をチームで話し合い、「メーター」を作る。メーターの考え方を家庭にフィードバックし、社員食堂での実践として提案する。あるいは、ふるさと納税の経験からのインスピレーションで、社内ゴルフコンペの賞品として、アフリカや南アジアの貧困にあえぐ家庭の乳児に対する予防接種関連の寄付をラインナップし、それを選んだ参加者の名前とともに寄付を行う、などというアイデアもあります。

このように、社員が「自分ごと」として、SDGsを身近なテーマとして捉えるきっかけを作り、自社のSDGsへの関心を高めるとともに、重要性を腹落ちさせることが本研修のねらいになります。